あけましておめでとうござます。山口県百名山、2023年新年一座目はたいへんお名前のよろしい神宮山からスタートです。

神宮山の麓の御山(おやま)神社様

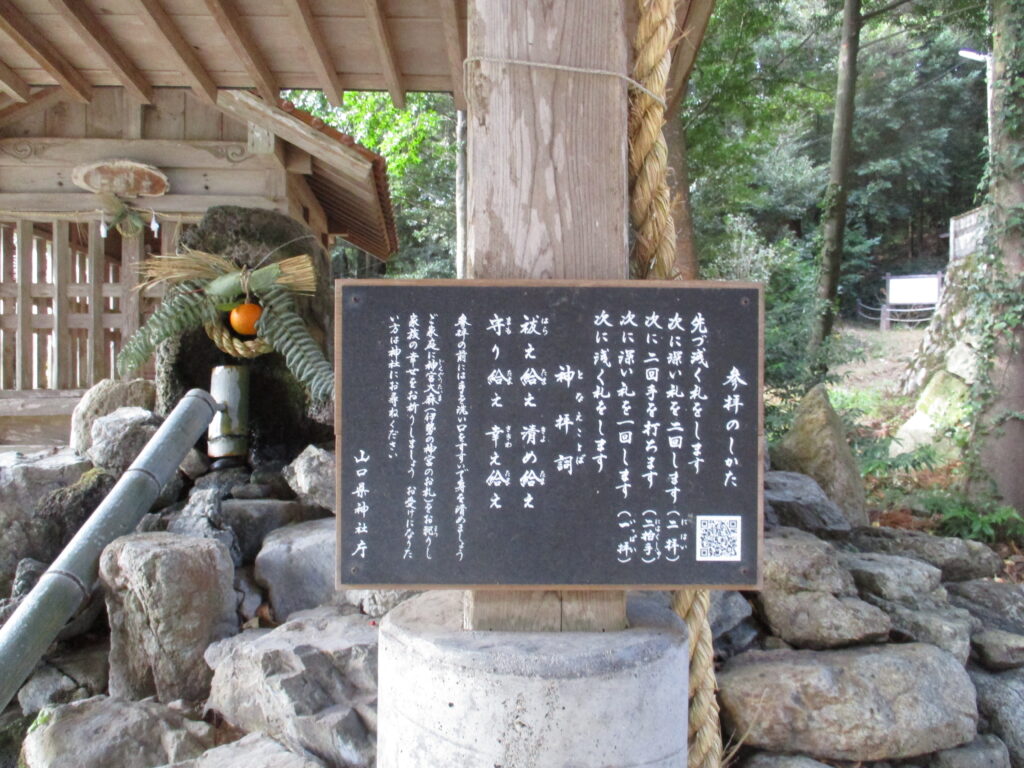

神宮山に登るには阿武町の御山(おやま)神社様を目指すとよいようです。山に入る前に参拝させていただきました。

御山神社は平安末期創建。拝殿左の土塀には経塚があり、山口県の文化財指定を受けているとのこと。本殿裏に祀られているのも経塚なのかも。看板はありませんでしたが。

拝殿を横に回り本殿を撮影させていただきました。大社で見るような屋根の形です。神明造というのでしょうか、屋根の上の剣のような木(千木というようです)が格好いいですね。

格好いい屋根に心打たれ御祭神はどなたかと探したところ、手水舎に「ご家庭に神宮大麻(伊勢の神宮のお札)をお祀りし家族の幸せをお祈りしましょう」の文言をみつけました。

お伊勢さん?となると御祭神は天照大神。この正月はずっと晴れが続き正に天照大神に見守られた感じがありますし、こいつぁ春から縁起がいい。

なにとぞなにとぞと手を合わせ今年の無事をお願いしておきました。

さて、それじゃ神宮山を目指しましょう。

神宮山 登山

御山神社様の拝殿を右に進み車道に出るとそこが神宮山の登山口です。

阿武町さんが立てた神宮山の道標とその向こうに奥宮の立て札も見えます。これに沿って行ってみましょう。

奥宮を目指すのだ

車でも入っていけそうな道を進んでいると、奥宮と立札の立った小道が現れます。

神宮山には初めて来たので、これが山頂へと続くのか分かりませんが、奥宮にご挨拶をとこちらを進むことにしました。

小道はすぐに二股に分かれます。これも奥宮方向へ。かつて段々畑であったろう丘陵を過ぎ、そこそこ山に入ってきたなと感じるころに鳥居がお出迎え。

鳥居とその横に手水舎が見えるので、初見だとここが奥宮かなと思わせます。が、鳥居をくぐった先には落葉に埋もれた階段があるだけ。

そういえばどなたかの記事で神宮山はひたすら階段を登ると読んだ覚えがあります。

なるほど。ここでこれまでの道のチョイスが間違っていないことが分かりました。

神宮山に登るにはひたすら奥宮を目指せば良いのです。

1478段の階段を登る

神宮山に登っていることをさらに確信できるのは、階段横に立てられた札です。

うむ。この札も覚えがあります。道が間違っていないことが分かればあとはひたすら登るだけですね。

え、まさか全札見せるのかって?せっかく撮ってきたんだもん。全札みせるよwww

四百段から五百段の間にはちょいと開けたところがありまして、ここからは須佐の高山が見えたりします。この休憩所から五百段目まではすぐです。

八百段目を越えて行くと再び鳥居が見えます。遠目には中宮があるのかなと思わせますが、扁額に書かれた文字は御山神社奥宮。まだまだ先のようです。

鳥居には真新しい注連縄に注連飾りがあり厳かな気持ちになりました。お邪魔しますと帽子を取り頭を下げて鳥居をくぐったのですが、その際に目の端に社務所が映りました。えっ!と思い振り返りましたが当然何もありません。

不思議なこともあるもんです。

また、鳥居をくぐった瞬間に沢の音が聞こえてきたので(ああ、近くに沢があるんだね)と思ったのですが、考えてみればこれまで沢の音など聞いていません。

そんなはずはないと立ち止まって耳を澄ますと風と木のざわめきでした。その風もすぐに止みましたが。

これもなんとも不思議な体験でした。神域に入ったのでしょうか。先に進みましょう。

九百段目は鳥居をくぐってすぐにあります。この先の千段から千百段がきつかったように記憶しています。そもそもこの神宮山、なかなかの急登で階段がなければ登るのが難しいんじゃないかと思います。

千百段から千弐百段の間、どちらかというと千弐百段寄りにやや景色の開けたところがあります。

この休憩所から少しだけ巻いて、すぐに千弐百段目の札が現れます。このあたりからは傾斜が緩やかになります。

千参百段から千四百段は短く感じました。傾斜が緩いからだと思いますが、あの石がぐちゃぐちゃってなってるところは全部段扱いになってるのかもねw

奥宮に到着

千四百段目の鳥居をくぐると左手上方に奥宮が見えます。

階段は全部で一四七八段だそうで金字で記されていました。1478って何か意味のある数字なのでしょうか?1487だったら素数なんですけど。いや素数はどうでもいいか。

神道や宗教と合わせて検索してみても1478に関連するワードを見つけられないんです。4年と18日?違うなあ。どなたか段数の由来をご存じでしたらご教授ください。

奥宮の由緒を記した石碑がありましたので書き写しておきます。誤字はご容赦ください。

往古治承年間(一一八十年代)筑紫の長者が北国に向かう時、この沖にて大船は急に停まり一心に祈願をしたところ本山に神火を見る

御山神社宮司堀彬書

我は熊野三所権現の飛霊神也

神歌を賜はる

いにしえのあがともしびをかきたてて

ひとのこころをあきらかにせよ

しばらくして船は渚に向かって動き出す

長者は当山に登り御社殿を造営し大祭を行ひ北国に向かったと言傳う

治承は平安末期で御山神社様の創建とも合致します。ところで熊野権現?と思ったのですが、熊野三山には天照大神が熊野三神と並んでお祀りしてあるという話もあるので麓の御祭神ともズレはないのかもしれません。

御山神社奥宮からの景色を見ながらコーヒーで一服。林に囲まれて角度は狭いものの、御山神社奥宮の正面には日本海が開けていました。

気持ちのいい風が吹き上げてきます。

さて、神宮山山頂にはどうやって行くのかな?

神宮山山頂へ

一服を終え奥宮の左右を眺めてみたのですが、どうにも神宮山山頂に向かう道が見つかりません。

YAMAPで国土地理院地図を見てみると自分のいる位置は赤丸でした。あ、この時点で青のログはまだついていません。今いる赤丸が上宮でないとすると、ここから更に直登して奥宮の上にお社があることになります。マジ?

いや嘘やろ。地図が間違ってるよねと思いそれほど広くない上宮付近を歩き回ったところ、一四七八段の石碑の向こうにピンクのリボンちゃんを発見しました。

せま!小屋のための横道かと思ったよ。

結局、この道で神宮山山頂には行けたのですが、山頂に到着してから奥の奥宮があるのかどうか確認するのを忘れていました。どなたか国土地理院地図の謎をご存じでしたら教えてください。

小屋の横を通り過ぎるとすぐに山頂に向かっての道があります。

ここからが急登で、落葉も積もっていますので滑る滑る。木をつかまないことには上がっていけません。ここは手袋必須です。

登る途中には岩もあって、登りは足をかけて一休みできるのですが、下りは傷を負わないように慎重にいかないと危ない。枯葉で滑って岩で足をギギギッなんて引き裂くと大変ですから。

それにしてもこの岩と枯葉、夏から秋にかけてはマムシが出そうな雰囲気です。ブロックの階段の穴もやばい気がします。

幸い今回はヘビにも虫にも悩まされることはありませんでした。冬に登ってよかった。

山頂間際は急に平らになります。ひらけた方へ進んでいくと四等三角点がありました。

標高483.26m、神宮山の四等三角点は基準点名も神宮山だそうです。

神宮山山頂は特に景色はないのですが、枯葉の気持ちいい広場でした。神宮山山頂をぐるっと360度撮りましたので追記しておきます。

林の間から日が差し込んできたので光のさすほうへ手を合わせ、天照大神に家族の今年の無事と開運をお願いしておきました。

これで今年も間違いなしです。

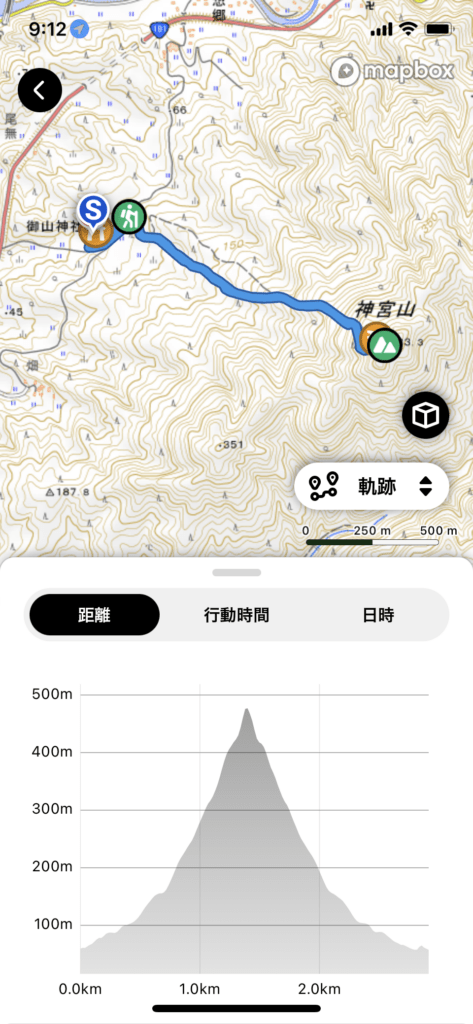

今日のルート

山口県阿武町、平安末期創建の御山神社からスタート。奥宮の道標に導かれればただ一本道。1478段の階段を上り奥宮にお参り後は、右にとって最後の急登にとりつく。神宮山山頂は景色はないものの枯葉の敷き詰められた静かな広場。新年の開運を願うのに善きところでした。

神宮山への行き方

阿武町あたりはあまり土地勘がないので、自分のためにも神宮山への行き方を残しておきます。

萩から国道191号線をひたすら北上すると、宇田郷駅を過ぎたあたりに北長門海岸国定公園を見る宇田郷パーキングエリアがあります。

ここに車を停めて歩き始めてもOK。トイレはないので手前の道の駅で済ませておくとよいでしょう。

宇田郷パーキングエリアの先のカーブの途中に右に入っていく道があります。え、これ?と思いますがこれです。入口から想像するよりも広い道なので普通車でも問題なくいけます。

しばらく進むと左手に御山神社様がみえます。御山神社様の一の鳥居を通り越せば、右手に阿武町さんが建てられた銀色の神宮山登山口の道標が現れます。

登山口駐車場はないのかなと舗装路をそのまま先まで進んでみたのですが、残念ながらこの先に車を停められそうなところはありません。

銀色の神宮山登山口の道標の反対側に御山神社様に降りていく道があります。たいへん申し訳ないのですが、今回僕は御山神社様に車を停めさせていただきました。

フロントにボードを置き、名前と電話番号、神宮山に登りに来たことを書置きさせていただきましたが、これで良かったのかは分かりません。今回の山行で道がわかりましたので次回からは宇田郷パーキングエリアに車を停めて神宮山に入ろうと思います。

以上、天照大神に見守られた新春一座目でした。

ではまた。