松岳山を降りたのが10:30頃。びしょ濡れついでにもういっちょ行こうと。そう言えば山陽小野田市には日本最古と噂される3m級の磨崖仏があったはずだ。そうだ、磨崖仏を見に行こう。

菩提寺山への入り方

山陽小野田市,磨崖仏のキーワードでググり、件の磨崖仏が菩提寺山にあることは分かったのだけど、その菩提寺山が地図検索に引っかからない。ググった住所が有帆だったので取り合えずそちらに向けて車を走らせることにした。

有帆川沿いを旧小野田市市街に向けて下っていると、遠くに熊野神社の立て看板があった。近寄って見てみると神社名の横に小さく菩提寺山と書かれている。ビンゴだ。磨崖仏なんてのは大抵祀られているものさ。

今なら言える。山陽小野田市の磨崖仏を見に行くのならナビに熊野神社を入れれば良い。ナビがなくても有帆川沿いからは曲がり角ごとに道標が立っているので間違うこともない。

到着した熊野神社様がこちら。随分新しくて綺麗な拝殿だ。鳥居の左に大きな駐車場があったので車を停めさせてもらった。

磨崖仏を見に行こう

神社の方がいらしたので磨崖仏を見に来た旨を伝えると、拝殿の右から上がっていくと良いと教えてくださった。

結果的に右から上がるのは間違いなく最短ルートなんだけど、「むすびの大橋」とか、どうしても行ってみたくなる脇道に出会うので、それならいっそ拝殿の左から上がって行く方が良いと思う。寄り道しまくった僕が言うのだから間違いないよ。

熊野神社様 左ルート

なので、ここでは写真の順番を入れ替えて熊野神社さんの拝殿の左を上がっていくルートを紹介しようと思う。

駐車場と拝殿の間を進むと先ずは熊野神社の御由緒と御神徳の書かれた看板が目に入る。この奥に進むと手水舎と本殿。本殿は道場ともつながってるみたいだ。

本殿の横をさらに奥に進むと鳥居があり、若宮光乃大神御社参道と書かれている。参道には進まずに、ご神水方向の坂へ。

坂の途中にひっそりと「磨崖仏道順」と看板があるので、ああ、こちらで道があってるなと安心できるはずだ。

少し開けた場所に出てきた。左手にお堂とその奥に沢山のお地蔵様。お地蔵様の横には風車。なかなかシュールな絵だ。

広場の正面には禊場である九重の滝があり、滝の上にはお不動さんが睨みを利かせていらっしゃる。この広場、嫌な感じは全くしないが、ある種異様な空間であることは間違いない。子どもさんが一緒なら怖がって袖を引くことだろう。

九重の滝の横の坂道を登って行けば赤い橋が見えてくる。むすびの大橋だ。このむすびの大橋を渡ったところが右ルートからの合流点になっている。

拝殿の右から上がってむすびの大橋を見つけるか、左から上がって熊野神社様の禊場を見てから上がるか。右と左の違いはこれ。

さて、磨崖仏へはむすびの大橋を渡った先の三叉路を左に上がっていく。

繰返しになるが、右ルート(写真でも右からの道)で上がってくると綺麗な赤のむすびの大橋を見つけてしまうのでどうしても寄り道をしたくなるってわけ。だけど最初から社殿左ルートを取れば、熊野神社様を一通り拝観できるので寄り道なしというわけ。僕的には左ルートで登られることをお薦めしたい。

では、磨崖仏へと急ごう。

磨崖仏へ

三叉路から少しだけ登ると道が二股になってるんだけど、木に隠れた看板をよく見ると左方向が磨崖仏と書かれていることが分かる。

ぐるっと回って帰りに通ったが、この二股を右に取ると博打岩からウォーキングコースの中央公園に出る。磨崖仏からは離れてしまうので、ここは左に進むのが正解だ。

道の話しに戻るが左方向は舗装路になっている。とにかく舗装がある限り舗装路の方向に進めば磨崖仏に近いところまで行ける。これを覚えておこう。

狭かった舗装路がいきなり開けて車一台であれば通れそうな道へと変わる。先に少し書いてしまったけど、菩提寺山にはウォーキングコースが設置されていて道もかなり整備されている。緩い上り下りなので磨崖仏を見たついでにあちこちと歩き回ってみるのも良いと思う。実際、僕も歩いたし。

開けた道の途中に、今度は分かりやすい磨崖仏への道標を見つけた。これを左に進もう。

先ほどの道標からさほど歩く間もなく右手に階段を発見した。階段の上には建屋も見える。

階段の横に大岩があった。バランスが悪くて今にも崩れてきそう。怖いので早めに階段を登り切った。大岩なのでここに磨崖仏があるのかなーと振り返り目を凝らしてみたがどうやらここではないようだ。

あたりを見回して建屋の横に磨崖仏への道標を見つけた。

そして建屋を回り込むと…

いきなり、磨崖仏が目に飛び込んでくる。

山陽小野田市有帆の磨崖仏

でかいなあ。写真だとうまく表現できていないけどとにかくでかい磨崖仏だ。しかも線彫りでなくちゃんと浮かして彫ってある。

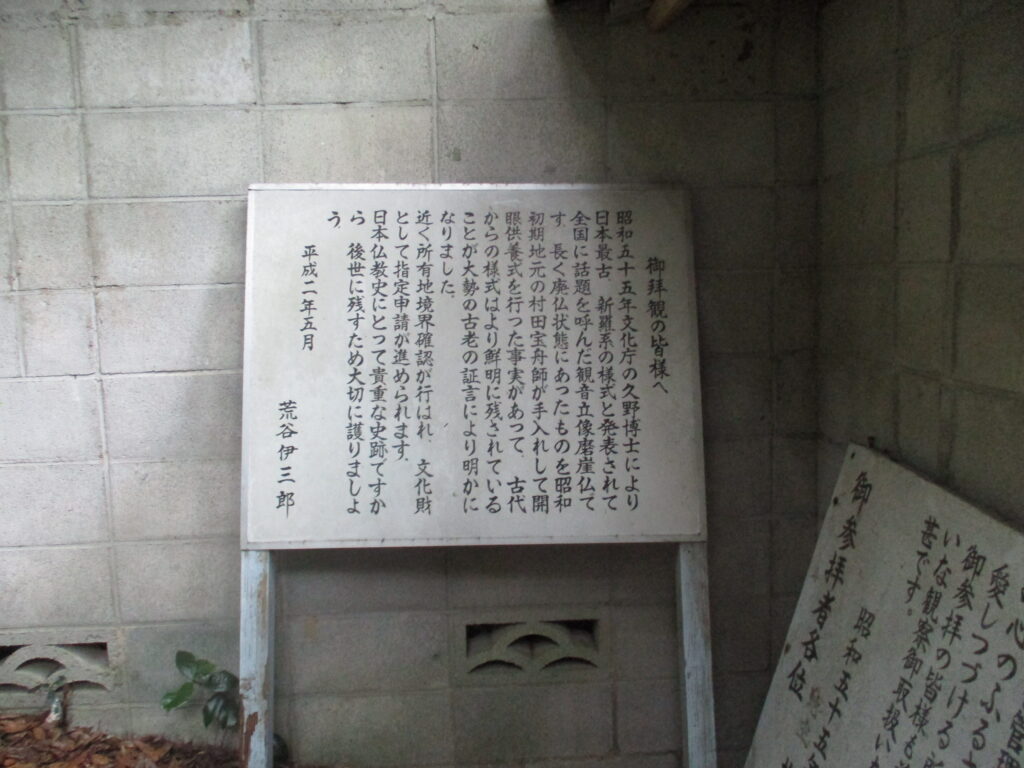

看板が立てかけてあったので書き写しておこう。

昭和55年文化庁の久野博士により日本最古 新羅系の様式と発表されて全国に話題を呼んだ観音立像磨崖仏です。長く廃仏状態にあったものを昭和初期地元の村田宝舟師が手入れして開眼供養を行った事実があって、古代からの様式はより鮮明に残されていることが大勢の古老の証言により明らかになりました。

現地の看板

近く所有地境界確認が行われ、文化財として指定申請が進められます。

日本仏教史にとって貴重な史跡ですから、後世に残すため大切に護りましょう。

平成二年五月 荒谷伊三郎

もう一つ看板があったのでこれも書き写しておく。こちらは自治会が設置していたもののようだ。

御参拝の皆様へ

現地の看板

昭和55年8月、全国に「日本最古の磨崖仏」として報道された石仏です。

地元梅田自治会では、毎年4月吉日観音祭と、石仏供養をつづけておりますが、岩崎寺よりの奉賛文、地元古老の証言等で昭和6年故村田宝舟禅師により開眼供養の事実があり、目下調査中で結論を得ておりません。

石仏を管理所有する梅田自治会は地元民の心のふるさと菩提寺山を今後も静かに愛し続ける所存です。

御参拝の皆様もその意御理解の上ていねいな観察御取扱いをおねがい出来れば幸甚です。

昭和五十五年八月 梅田自治会

御参拝者各位

最古云々はともかく圧巻だよ。見る価値アリだよ。

菩提寺山も歩いてみよう

磨崖仏に満足したので、びしょ濡れついでに菩提寺山も歩いてみることにした。

今来た道を戻っても良いのだけど、建屋の裏にロープを見つけたのでこれを登ってみることにした。ロープが渡してあるし見上げると空が抜けているので、道くらいあるのだろうと判断。

この選択は大正解だった。

ロープを登ると随分と明るい道に出てきて(僕はこの時、ウォーキングコースの存在を知らないので)マイナーな山のわりに開けた道があるんだなあと感心した。

ぶつかった三叉路、方向的に右が本来登ってきた方角にあたるはずなので、鋭角に折り返して左へと進む。

振り返ってみるとここが菩提寺山の山頂(コース図上の〇)だったのかもしれないけど、その先へと進む綺麗な道があったので特に留まりもせずにスルーしてしまった。

まあここは三角点もないようだし、特段の後悔はしていないんだけどね。

その先へと進む綺麗な道というのが写真の通りで、この木止めの階段を降りると明らかに整備されたウォーキングコースを発見したので、行けるところまで行ってみようと目的もなくそぞろ歩きを始めた。

このコース、小野田の街が見渡せるのは1か所くらいしかなかったけど、とにかく道が良いので気持ちが良い。

中央公園横から菩提寺山の中腹に抜けられそうな道(コース図右下のλ)を見つけたのでこれを進んでみたところ、博打岩を経て最初のむすびの大橋へと戻って行った。

右に左にと適当に歩いたけど最終的な方向感覚は合ってたみたいで嬉しい。

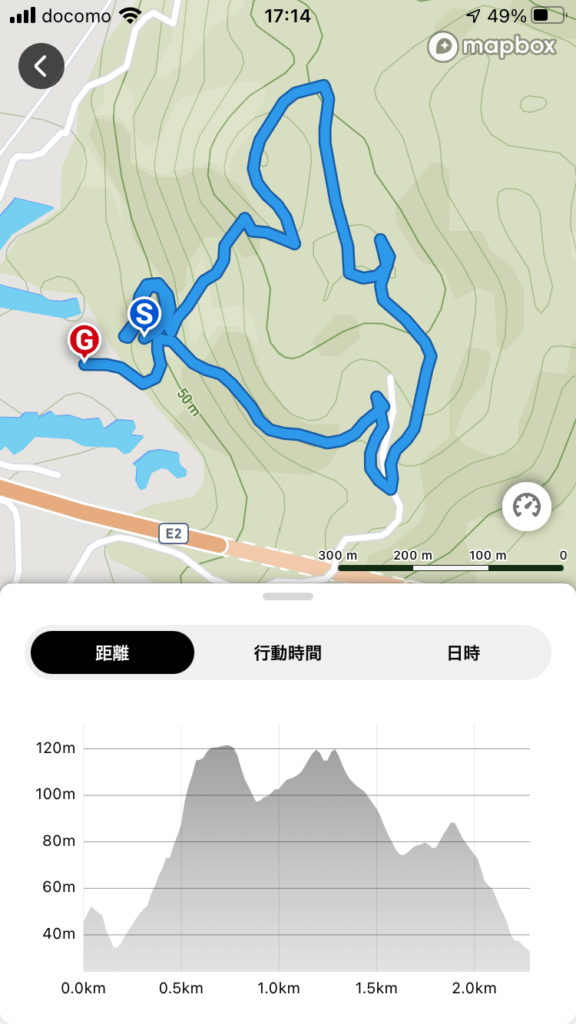

それでは最後に菩提寺山の磨崖仏コースをご紹介しておきます。

SとGが離れているのは途中からログを取り始めたせいで、僕のように寄り道をしなければ熊野神社様から磨崖仏までの距離は200~300m。残りの2kmは余禄なので無視でOKです。

途中から雨もやみ半袖でも暑いような日差しが差し込んできました。これは八大龍王様の思し召しか観音立像磨崖仏様のお導きか。良いウォーキングでした。